1945 liest ein 24-jähriger Physiker in den Trümmern des Nachkriegs-Tokio in einer Zeitung, dass in einem heruntergekommenen Kaufhaus eine behelfsmäßige Radioreparaturwerkstatt eröffnet wurde. Der Gründer ist sein älterer Kollege aus dem Militärlabor. Innerhalb weniger Tage kündigt der junge Mann seinen prestigeträchtigen Job als Physiklehrer, packt seine Koffer und fährt in die Hauptstadt. Er hat fast kein Geld. Das Land liegt in Trümmern, es herrscht Lebensmittelknappheit und es gibt keine Hoffnung auf wirtschaftlichen Aufschwung. Doch in diesem Radioreparaturkeller wird ein Unternehmen geboren, das in einigen Jahrzehnten Musik und Fernsehen verändern und die Wahrnehmung der Marke "Made in Japan" in die Stratosphäre katapultieren wird. Der Physiker heißt Akio Morita, und er tut, was für den Sohn einer traditionellen japanischen Familie wie eine Herausforderung an die Götter klingt: Er weigert sich, das Geschäft seines Vaters zu erben und steigt in die Elektronikbranche ein. In einem Brief an seine Familie schreibt er, dass er neue Dinge schaffen und nicht alte wiederholen will. Die Entscheidung wird als Verrat empfunden. Aber dieser Schritt ist der erste beim Aufbau des Unternehmens Sony, das später die Welt erobern wird.

In diesem Text geht es darum, wie aus einem kleinen Start-up in einem vom Krieg zerrütteten Land ein globales Unternehmen wurde und warum Sony nicht nur zu einer Ikone der Technik, sondern auch des Lebensstils geworden ist. Welche seiner Produkte eine Kettenreaktion des Erfolgs auslösten und welche alles hätten ruinieren können. Es geht um große Entscheidungen und unglückliche (aber lehrreiche) Misserfolge. Und vor allem geht es darum, warum das Erbe von Akio Morita weiterlebt, auch wenn Sony nicht mehr dasselbe ist.

Ein schneller Übergang

- Vom Erben des Sake-Herstellers zum Physiker

- Die Geburt von Sony: Nachkriegschaos, ein Lötkolben und 375 Dollar zum Start

- Die Transistor-Revolution

- Moritas Philosophie: Wie der Unternehmer, der die Welt lehrte, Japaner zu kaufen, dachte

- Betamax gegen VHS: Wenn technische Überlegenheit kein Sieg ist

- Sony kauft Hollywood: Wie Morita Technologie und Inhalte kombinierte

- Die Geburt der PlayStation

- Moritas Vermächtnis

- Die Quintessenz: Was wir von Moritas Geschichte lernen können

Vom Erben des Sake-Herstellers zum Physiker

Akio Morita wurde am 26. Januar 1921 in Nagoya geboren, in einer Welt, in der das Wort "Tradition" mehr bedeutete als ein Diplom. Seine Familie war seit 1665 im Geschäft, als sie im Dorf Kosugaya begann, Sake zu brauen, Miso-Paste herzustellen und Sojasauce abzufüllen. Morita war der erste Sohn der Familie und der fünfzehnte (!) Erbe der Familie, was bedeutete, dass sein Weg bereits vorgegeben war: das Geschäft weiterzuführen, den Namen nicht zu verderben und die Messlatte hoch zu halten.

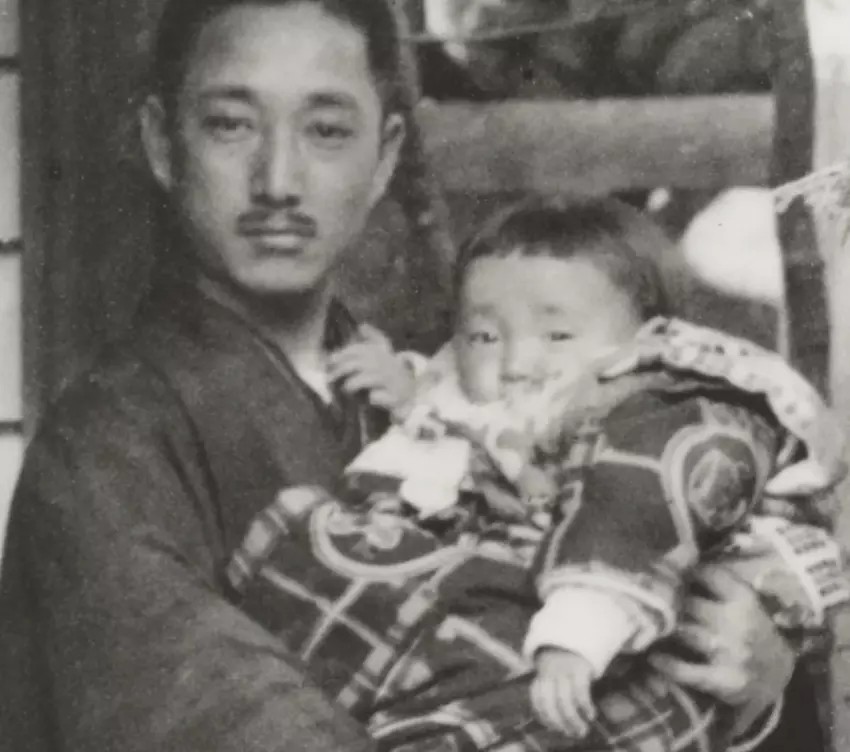

Morita Kyuzaemon und sein 4 Monate alter Sohn Akio. Abbildung: akiomorita.com

Sein Vater, Kyuzaemon, erzog ihn zur Unternehmensnachfolge - von Kindesbeinen an brachte er ihm Disziplin, Qualität und langfristiges Denken bei. Es war eine Art Unternehmensakademie, die in den Alltag eingebaut wurde. Und obwohl Morita später westliche Unternehmen für ihre Besessenheit von kurzfristigen Gewinnen kritisieren sollte, war es das finanzielle Polster seiner Familie, das es ihm ermöglichte, das Risiko einzugehen, ein Unternehmen in den Trümmern des Nachkriegsjapan aufzubauen.

Ein weiterer Einfluss kam von jemandem, von dem man es weniger erwartet hätte - von seiner Mutter. Sie weckte in ihm die Liebe zur klassischen Musik. Die Familie war eine der ersten im Lande, die einen RCA Victrola kaufte, einen Plattenspieler, der nicht nur Schallplatten abspielte, sondern auch Moritas Interesse an Elektronik und Klang weckte. So wuchs der spätere Gründer von Sony mit einer Kombination aus harter Wirtschaftsschule zu Hause und einer sanften Leidenschaft für Technik auf. Eine Kombination, die ihn gefährlich machte - für Vorlagen.

Obwohl er sein ganzes Leben lang für Sake-Trommeln ausgebildet worden war, hatte Moritas Herz schon lange eine andere Richtung eingeschlagen - hin zu Formeln, Drähten und Signalen.

Er fühlte sich nicht zum Kommerz hingezogen, sondern zur Präzision: Mathematik, Physik, Elektronik.

Als Teenager baute er seine eigene Amateurfunkstation - nicht, weil er jemanden anrufen musste, sondern weil er verstehen wollte, wie das Ganze funktioniert.

Seine Leidenschaft war so groß, dass sein Studium fast zum Scheitern verurteilt war. Aber nach einem scharfen Wechsel in den "Paukmodus" wurde er schließlich in die angesehene Achte Oberschule aufgenommen, wo er einen Kurs in Physik belegte. Im Jahr 1944 schloss Morita sein Studium an der Kaiserlichen Universität Osaka mit einem Physikdiplom in der Hand und zumindest einigen Ideen im Kopf ab. Und es war dieser wissenschaftliche Hintergrund, der es ihm später nicht nur ermöglichte, das Unternehmen zu leiten, sondern auch zu verstehen, was es schuf und warum. Bei Sony war er nie "nur ein Manager" - er war ein Mensch, der wusste, wie die Zukunft auf der Frequenzebene klang.

Es herrschte Krieg. Während die anderen ihre Einberufungsbescheide bekamen, meldete sich Akio Morita, der bereits einen Abschluss in Physik in der Tasche hatte, bei der japanischen Marine. Er erhielt die Uniform eines Leutnants und wurde aufgrund seiner technischen Ausbildung einer technischen Einheit auf dem Luftwaffenstützpunkt Yokosuka zugeteilt, wo er mit Wärmeleitsystemen und Nachtsichtgeräten arbeiten sollte. Der Krieg ist ein Horror, aber für Morita war es eine Zeit, in der die Physik plötzlich von der Theorie zur Praxis wurde.

Dort, inmitten der Pläne und Fristen des "Wir müssen es bis gestern haben"-Stils, traf er den Mann, der alles verändern sollte - Masaru Ibuka. Ibuka, ein 13 Jahre älterer und erfahrener Ingenieur, der in technischen Kreisen bereits bekannt war, war der Vertreter der Industrie im wissenschaftlichen Ausschuss des Militärs. Von ihrem ersten Gespräch an entwickelte sich zwischen den beiden mehr als nur eine Zusammenarbeit: Es herrschte eine intellektuelle Chemie.

Morita sah in Ibuka einen Erfinder mit Feuer in den Augen, und Ibuka sah in Morita einen Mann, der sowohl das System als auch den Markt gleichermaßen gut verstand.

Gemeinsam analysierten sie nicht nur die Ausrüstung, sondern den Krieg als Ganzes. Ihre gemeinsame Schlussfolgerung war einfach und schmerzhaft: Japan hatte nicht nur wegen seiner Strategie verloren, sondern auch wegen seiner technologischen Rückständigkeit. Dieser Gedanke ging ihm auch nach der Kapitulation nicht aus dem Kopf. Als alles vorbei war, kehrte Morita für kurze Zeit ins Klassenzimmer zurück, um Physik zu unterrichten, aber er wusste bereits, dass zu viele Ideen ungenutzt geblieben waren. Und als Ibuka nach dem Krieg beschloss, sein eigenes Elektronikgeschäft zu gründen, stimmte Morita nicht nur zu. Er war bereits bereit.

Die Geburtsstunde von Sony: Nachkriegschaos, ein Lötkolben und 375 Dollar für den Anfang

Die wahre Geschichte von Sony beginnt nicht mit Hochglanzlogos oder Konferenzräumen, sondern mit Trümmern. Im September 1945, als Tokio nach den Bombenangriffen noch immer unter Dampf stand, eröffnete Masaru Ibuka eine kleine Radioreparaturwerkstatt direkt im zerstörten Gebäude des Kaufhauses Shirokiya im Stadtteil Nihonbashi. Staub liegt in der Luft, die Menschen sind besorgt und hungrig nach Informationen. Ibuka und sein Team reparieren Radios und bauen Kurzwellenkonverter zusammen, damit die Menschen die Möglichkeit haben, die Welt jenseits der Ruinen zu hören.

Zu dieser Zeit liest Akio Morita, der gerade aus dem Krieg zurückgekehrt ist, einen Zeitungsartikel über einen alten Bekannten aus der Marine, der sich der Elektronik zugewandt hat. Er schreibt sofort einen Brief. Ibuka antwortet kurz und bündig: "Komm nach Tokio." Morita kündigt ihren Lehrauftrag am Tokyo Institute of Technology und steigt in das Geschäft ein. Am 7. Mai 1946 gründen sie ein Unternehmen namens Tokyo Tsushin Kogyo K.K. - Tokyo Telecommunications Engineering Company. Die Welt kennt es noch nicht, aber in ein paar Jahren wird es als Sony bekannt werden.

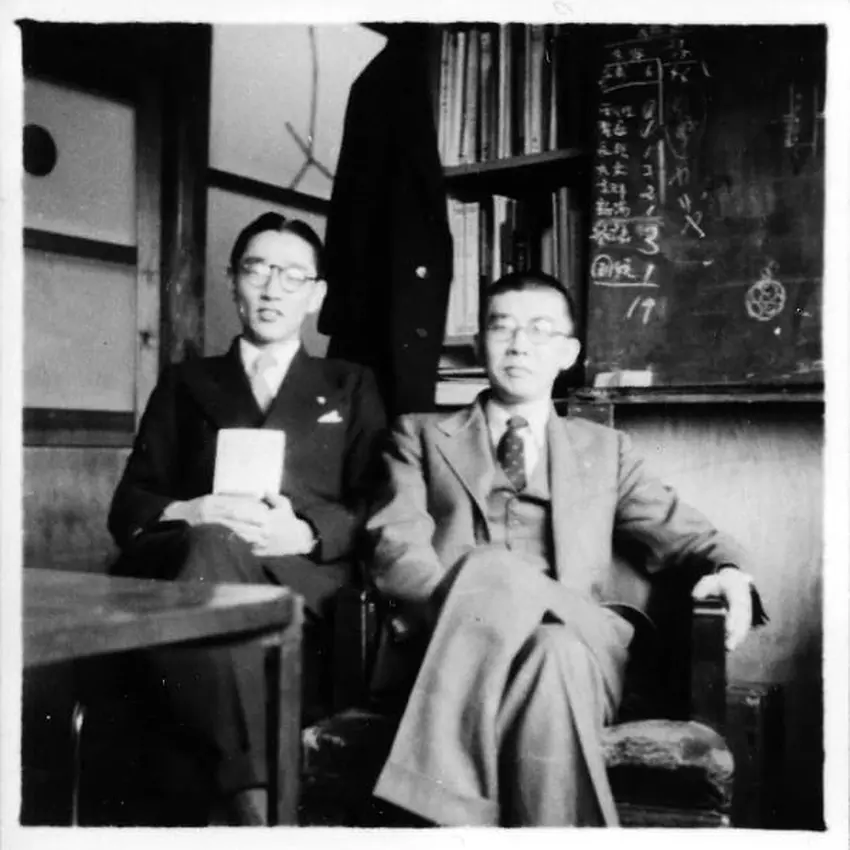

Akio Morita und Masaru Ibuka, 1946. Illustration: Sony

Sie begannen mit 20 Mitarbeitern und einem Startkapital von 190.000 Yen, was damals etwa 375 Dollar entsprach. Ein beträchtlicher Teil dieses Betrags wurde von Moritas Familie aufgebracht, was sie automatisch zum größten frühen Aktionär machte. Der erste Präsident des Unternehmens war Ibukas Schwiegervater, Tamon Maeda, ein ehemaliger Bildungsminister. Doch das eigentliche Manifest, das erste Dokument des Unternehmens, wurde von Ibuka selbst verfasst. Darin ging es nicht um Gewinne, Märkte oder Vorherrschaft. Es ging um eine Idee: einen Ort zu schaffen, an dem Ingenieure frei und unvoreingenommen arbeiten und etwas schaffen, das zum Wiederaufbau der Kultur des ganzen Landes beitragen wird.

"eine ideale Fabrik zu errichten, die den Geist der Freiheit und der Aufgeschlossenheit betont und durch die Technologie zur japanischen Kultur beiträgt".

Sony wurde nicht als Unternehmen gegründet. Es begann mit dem Ehrgeiz, ein neues Japan zu schaffen - mit einem Lötkolben, einer Idee und einem sehr begrenzten Budget.

Techniker und Stratege: Wie sich Ibuka und Morita ergänzten

In der Geschäftswelt enden viele Partnerschaften in der Phase der "nicht übereinstimmenden Visionen". Im Fall von Masaru Ibuka und Akio Morita war das Gegenteil der Fall - sie ergänzten sich so gut, dass Historiker sie als eine der "produktivsten und interessantesten Geschäftskooperationen des 20.

Ibuka war ein Techniker durch und durch - ein Erfinder, ein Ingenieur, ein Mann, der die Elektronik erkannte, bevor sie überhaupt in den Regalen stand. Er war die treibende Kraft hinter allen Durchbrüchen, vom Transistorradio bis zu den ersten tragbaren Tonbandgeräten. Morita hatte ebenfalls einen technischen Hintergrund, aber sein Element waren Finanzen, Strategie und globale Ambitionen. Er dachte nicht darüber nach, wie ein Gerät funktionierte, sondern darüber, wer es kaufen würde und warum - und wie man sicherstellt, dass dieser Kauf in Erinnerung bleibt.

Dieses Duo war der wichtigste Motor für den Aufstieg von Sony.

Ibuka schuf das Produkt, Morita schuf den Markt.

Der eine war ein Genie im Labor, der andere ein Visionär in Sachen Präsentationen, Verbindungen und Verständnis für die Kultur anderer Länder. Morita sorgte für finanzielle Stabilität (auch durch familiäre Bindungen) und eine strategische Ausrichtung, die es Ibuka ermöglichte, seine Erfindungen in den Geschäften der Welt zu platzieren, anstatt sie in der Schublade zu lassen. Einzeln waren sie stark. Zusammen waren sie die Kombination, ohne die weder Sony noch alles, was wir heute unter "japanischer Qualität" verstehen, existieren würde.

Erste Produkte und Herausforderungen

In den Anfangsjahren von TTK (dem späteren Sony) gab es nichts als einen Lötkolben, ein paar entschlossene Ingenieure und viel Enthusiasmus. Keine Maschinen, kein echtes Startkapital. Aber es gab die wichtigste Währung der damaligen Zeit - Einfallsreichtum. Und der zahlte sich aus. Zu den ersten Produkten des Unternehmens gehörten ein elektrischer Reiskocher (ein erfolgloser Prototyp, der nie in die Massenproduktion ging - der produzierte Reis war entweder roh oder zu Beton gekocht) und Heizkissen. Haushaltslösungen für ein Land, in dem es nicht einmal Strom gab. Keines dieser Geräte war ein Durchbruch, aber sie zeigten, dass das Team über den Tellerrand hinausschaut und versucht, einen Bedarf zu erkennen, bevor er offensichtlich wird.

Experimenteller Reiskocher: Eine einfache Konstruktion aus Aluminiumelektroden in einer Holzwanne reichte nicht aus - je nach Art und Menge des Wassers wurde der Reis entweder roh oder verkocht. Illustration: Wikipedia

Der erste wirkliche Durchbruch war das erste japanische Tonbandgerät, das Typ-G, das 1950 auf den Markt kam. Das Gerät, das auf Ibukas frühen Entwürfen basierte, funktionierte tatsächlich, nahm Ton auf - und sah aus wie ein Laborgerät. Es war schwer, unhandlich und zu teuer für den Massenmarkt. Die Verkaufszahlen waren... sagen wir mal, bescheiden.

Das erste Tonbandgerät, das Modell Typ-G, wurde 1950 eingeführt. Illustration: Sony

Für diejenigen, die mehr wissen wollen

Um dieses Tonbandgerät zu bauen, brauchte man ein Magnetband - eine Technologie, die es zu dieser Zeit in Japan einfach noch nicht gab. Nachdem sie ein Bandmuster aus einem amerikanischen Gerät erhalten hatten, begannen die Ingenieure mit einer regelrechten chemischen Untersuchung: Sie spalteten das Band, untersuchten seine Zusammensetzung und begannen mit Experimenten in ihrem eigenen Labor.

Der wichtigste Bestandteil war Eisenoxid, das gleichmäßig auf den Zelluloidträger aufgetragen werden musste. In Ermangelung spezieller Geräte wurde die Mischung buchstäblich von Hand zubereitet, indem das Oxid mit Küchenkachellack vermischt und mit einem Pinsel aufgetragen wurde. Das Ergebnis war oft verschmiert, rissig oder hielt den Ton nicht, aber die Ingenieure blieben hartnäckig auf der Suche nach der perfekten Formel. Sie testeten 117 Lacktypen und führten mehr als 400 Versuche durch, bevor sie eine gleichbleibende Qualität erreichten, die es ihnen ermöglichte, die volle Produktion aufzunehmen. Dieser technologische Durchbruch war der erste große Erfolg für das junge Unternehmen - und die Grundlage für zukünftige Innovationen.

Der Name Sony: Schaffung einer globalen Identität

Doch gerade dieser Misserfolg war für Morita ein Schlüsselmoment. Er erkannte, was zur Grundlage der gesamten Marketingphilosophie von Sony werden sollte: Technologie allein ist kein Erfolg. Wenn man will, dass eine Innovation gekauft wird, muss man sie nicht nur herstellen, sondern auch erklären, verkaufen und vor allem einen Markt dafür schaffen, wenn es ihn nicht schon gibt. Diese schmerzliche Erfahrung zwang Morita dazu, nicht nur technische, sondern auch Marketingfragen zu stellen, bevor er mit der Produktentwicklung begann - und das ist der Grund, warum Sony später nicht nur ein Meister der Elektronik, sondern auch der Begierde werden sollte.

Als TTK begann, über die japanischen Grenzen hinauszublicken, stellten Ibuka und Morita schnell fest, dass der Name "Tokyo Tsushin Kogyo" für den Weltmarkt wie ein Zauberspruch klang - lang, schwerfällig und uneinprägsam. Selbst innerhalb des Landes wurde er zu Totsuko abgekürzt, und für Ausländer war er ein No-Go. Ideen wie TTK oder Tokyo Teletech wurden verworfen, entweder wegen Konflikten mit anderen Unternehmen oder weil sie einfach langweilig waren. Sie setzten sich mit Wörterbüchern hin und begannen zu erfinden.

So wurde das Wort Sony geboren.

Es ist eine Kombination aus dem lateinischen Wort "sonus" (Klang) und dem amerikanischen Slangwort "sonny", wie man in den 50er Jahren schlaue Jungs nannte. In Japan war dieser Spitzname ebenfalls beliebt, und Morita und Ibuka glaubten aufrichtig, dass es um sie ging.

Das erste Produkt mit dem neuen Logo war das Transistorradio TR-55 im Jahr 1955. Und 1958 wurde das Unternehmen offiziell zur Sony Corporation. Für Japan war das damals eine äußerst gewagte Entscheidung, die natürlich auf Widerstand stieß. Die Mitsui-Bank zum Beispiel wollte so etwas wie Sony Electronic Industries, damit alles klar und einheitlich war. Aber Morita blieb hartnäckig: Die Marke sollte kurz sein, international und nicht an eine bestimmte Branche gebunden.

Das erste Produkt unter der Marke Sony ist das Transistorradio TR-55. Illustration: Sony

So wurde Sony nicht nur ein Name, sondern eine strategische Entscheidung. Es war das erste laute Signal, dass Morita nicht als interner Unternehmer, sondern als globaler Markenarchitekt dachte. Und die Tatsache, dass der Name aus einem Wörterbuch entnommen wurde, macht die Geschichte nur noch tiefgründiger.

Die Transistorrevolution

In den 1950er Jahren tat Sony das, was zu seinem Markenzeichen werden sollte: Es nahm eine Technologie, von der alle dachten, sie sei militärisch, und verwandelte sie in ein Massenprodukt, das die Gewohnheiten von Millionen von Menschen veränderte. Nach einem Besuch von Masaru Ibuka in den USA in den Jahren 1952-1953 erhielt das Unternehmen von Bell Labs eine Lizenz für die Verwendung von Transistoren, den damals neuesten mikroskopischen Bauteilen, die die Elektronik zu revolutionieren versprachen.

Andere Unternehmen rümpften damals die Nase über Transistoren - im wahrsten Sinne des Wortes: Sie galten als ein Bauteil für die Armee. Ibuka und Morita sahen in ihnen eine Chance, etwas für die zivile Welt zu schaffen. Im Jahr 1955 wurde das TR-55, Japans erstes Transistorradio, vorgestellt, gefolgt von den noch erfolgreicheren Modellen TR-72 und TR-6. Der eigentliche Durchbruch gelang jedoch 1957 mit dem TR-63, das Sony als das erste "Taschenradio" der Welt bezeichnete.

Das Sony TR-63 war das erste "Taschenradio" des Herstellers und das erste erfolgreiche Exportmodell - damals das kleinste der Welt. Illustration: Sony

Es gab nur ein kleines Problem - dieses "Taschenradio" passte nicht in eine normale Hemdtasche. Morita fand einen Ausweg - er gab seinen Verkäufern Hemden mit vergrößerten Taschen. Auf diese Weise wurde das Marketing nicht nur ein begleitender Faktor, sondern ein Instrument, um neue Verhaltensweisen zu formen. Mit der TR-63 gelang Sony der Durchbruch auf dem amerikanischen Markt und traf die Zielgruppe, die andere noch gar nicht bemerkt hatten - die Teenager. Ein persönliches, tragbares Gerät, das man überallhin mitnehmen konnte - das war der Beginn der Ära der Mikroelektronik für die Verbraucher. Zum ersten Mal verkaufte Sony nicht nur ein Gerät. Es schuf einen Markt, nahm einen Wunsch vorweg und überzeugte die Menschen, dass das Leben ohne dieses Radio nicht dasselbe sein würde. Und japanische Elektronik ist kein Kompromiss, sondern die Zukunft. Und so ging es dann weiter und weiter.

Im Jahr 1968 übertraf Sony mit der Einführung des Trinitron-Farbfernsehers (Modell KV-1310), einem der erfolgreichsten Produkte in der Geschichte des Unternehmens, erneut die Standards. In einer Zeit, in der Fernsehgeräte bestenfalls ein Farbdurcheinander darstellten, erzeugte der Trinitron ein Bild, das wirklich beeindruckend war. Es war ein Durchbruch sowohl in der Technologie als auch in der Wahrnehmung: Sony war nicht mehr nur ein Konkurrent, sondern setzte neue Maßstäbe.

Der erste Sony Trinitron-Fernseher: doppelt so hell wie die Standardmodelle und ein entscheidender Durchbruch beim Farbfernsehen. Illustration: Sony

Der Trinitron war nicht nur ein kommerzieller Erfolg. Im Jahr 1972 (manche Quellen sprechen von 1973) wurde Sony für diese Technologie mit dem allerersten Emmy Award for Engineering Achievement ausgezeichnet - ein Ereignis, das das Unternehmen offiziell als technisch führend etablierte. Der damalige Präsident von Sony war Akio Morita, und er war es, der hinter der Strategie stand, die den Fernseher vom Möbelstück zur Emotion machte.

Die Ära des Walkman

Vielleicht verkörpert kein Gerät Moritas Intuition und den Innovationsgeist von Sony mehr als der Walkman. Die Idee entstand aus einem einfachen Wunsch heraus: Morita selbst wollte beim Spazierengehen Musik hören - nicht, um ein Radio in den Park zu schleppen, nicht, um andere zu stören, sondern einfach, um eine persönliche "Klangblase" zu haben. Auch Masaru Ibuka hatte einen ähnlichen Wunsch, und er hatte auf seinen Reisen immer einen tragbaren Kassettenspieler dabei. So beschlossen sie, dass es an der Zeit war, etwas Kleineres, Leichteres und Persönlicheres zu entwickeln.

Morita bestand auf dem Konzept eines einfachen Abspielgeräts ohne Lautsprecher und ohne Aufnahmefunktion - nur Kopfhörer, Batterien und Musik. Die Idee stieß sogar bei Sony auf Widerstand: "Wer würde jemals einen Player kaufen, der keine Aufnahmen macht?" Doch Morita nahm die denkbar härteste Haltung ein: Der Legende nach versprach er, zurückzutreten, wenn sich das Gerät nicht verkaufen würde. Am 1. Juli 1979 kam der Walkman TPS-L2 in Japan auf den Markt, und er war nicht nur eine gute Sache, sondern ein Riesenerfolg.

Der erste Walkman: Trotz der Skepsis wegen der fehlenden Aufnahmefunktion wurde er ein weltweiter Erfolg und setzte einen neuen Lebensstil. Illustration: Sony

Nach der Markteinführung begann das Unternehmen, den Player unter verschiedenen Namen zu vermarkten: Soundabout in den USA, Stowaway im Vereinigten Königreich und Freestyle in Australien. Morita war wütend: Diese Strategie verwässerte die Marke. Er bestand auf einem einzigen Namen - Sony Walkman - und startete eine Kampagne, bei der Geräte an Prominente und Musiker verteilt wurden - die Influencer der damaligen Zeit.

Der Walkman wurde zu einem weltweiten kulturellen Phänomen. Zum ersten Mal konnten die Menschen Musik mit sich herumtragen - nicht als Hintergrundgeräusch, sondern als persönlichen Soundtrack für ihr Leben. Hunderte von Millionen von Geräten wurden verkauft, und die Marke selbst wurde zu einer Ikone - nicht nur ein technischer Erfolg, sondern ein Lebensstil. Dies war kein Sieg des Marktes, sondern ein Sieg von Moritas Intuition, die die Wünsche der Verbraucher zu hören vermochte, noch bevor diese sie realisierten.

Moritas Philosophie: Wie der Unternehmer dachte, der die Welt lehrte, Japaner zu kaufen

Hinter jedem Sony-Produkt, das zu einer Ikone wurde, stand nicht nur technisches Know-how, sondern auch ein ganzes System von Grundsätzen - das, was später als "Morita Way" oder "Sony Way" bezeichnet wurde. Dabei handelt es sich nicht nur um einen Geschäftskurs, sondern um eine Reihe von Überzeugungen, die das Unternehmen seit Jahrzehnten am Laufen halten.

Im Mittelpunkt steht die Innovation. Morita vertrat die Ansicht, dass man den Verbraucher nicht fragen sollte, was er will - man sollte etwas schaffen, von dem er noch nichts weiß. Sony hat stets 6-10 % seines Umsatzes in RD investiert - nicht weil es in Mode ist, sondern weil es ohne RD keine Zukunft gibt. Der zweite Pfeiler ist die Qualität.

Morita hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Einstellung der Welt gegenüber der Aufschrift "Made in Japan" zu ändern: von einem "billigen" Zeichen zu einem Symbol für Zuverlässigkeit und technische Spitzenleistungen

Ein weiterer Grundsatz: Der Markt wartet nicht auf dich - du musst ihn selbst schaffen. Nach anfänglichen Misserfolgen erkannte Morita, dass die klassische Marktforschung nur die Vergangenheit abbildet. Anstatt der Nachfrage zu folgen, brachte Sony Produkte auf den Markt und passte sie nach dem Feedback an. All dies entsprach der langfristigen Vision: nicht der Jagd nach Quartalsgewinnen, sondern dem Aufbau einer Führungsposition für die kommenden Jahre. Anders als viele westliche Unternehmen kritisierte Morita "Papiergewinne" und die Abkopplung von der realen Produktion.

Ein weiteres Thema ist dieBildung. In seinem Buch Gakureki Muyō Ron (Never Mind School Records) schrieb er direkt, dass Schulzeugnisse kein Indikator für Potenzial sind. Morita legte mehr Wert auf Initiative, Motivation, Führung und praktisches Denken als auf Noten. Und er verankerte diese Philosophie in der Unternehmenskultur von Sony.

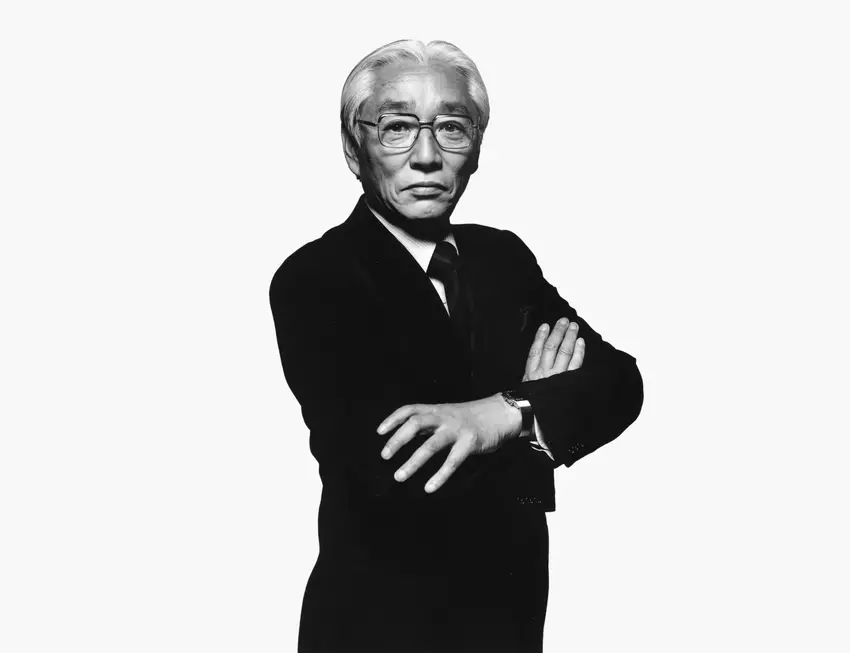

Akio Morita. Illustration: akiomorita.com

Globale Expansion: Wie Morita Sony über Japan hinausführte

Schon in den ersten Tagen des Bestehens von Sony blickte Akio Morita über den japanischen Markt hinaus. Das Land hatte gerade den Krieg hinter sich gelassen, die Inlandsnachfrage war gering, und Morita war sich im Klaren darüber, dass man sich in den Vereinigten Staaten umsehen musste, wenn man Größe wollte. Nach einer Europareise im Jahr 1953, auf der er von der globalen Reichweite von Philips beeindruckt war, bekräftigte er diese Entscheidung. Die Strategie war so einfach wie genial: Entweder man baut seine eigene Marke auf oder man arbeitet für die eines anderen Unternehmens.

Für Japan war dies zu dieser Zeit ein echter Durchbruch: Morita lehnte lukrative OEM-Verträge (Produktion unter dem Logo eines anderen Unternehmens) ab und bestand darauf, dass der Name Sony immer groß und stolz auf dem Produkt stand. Für ihn war das Logo nicht nur eine Schriftart - es war das Leben des Unternehmens, das es zu schützen galt. Er nutzte aktiv amerikanische Marketingmethoden, entwickelte Werbung und bestand darauf, dass das Unternehmen direkt mit dem Kunden sprechen sollte, nicht über Zwischenhändler.

Moritas Ambitionen zur globalen Expansion standen nicht nur auf dem Papier - er handelte schnell und strategisch. Bereits 1960 schuf Sony zwei wichtige Strukturen - Sony Corporation of America und Sony Overseas S.A. in der Schweiz. Und im folgenden Jahr unternahm das Unternehmen einen Schritt, der damals wie ein nationaler Durchbruch aussah: Es wurde das erste japanische Unternehmen, das an der New Yorker Börse notiert wurde. Die Aktien werden in Form von American Depositary Receipts (ADRs) registriert, was den Zugang zu ausländischem Kapital eröffnet und die Bekanntheit des Unternehmens auf globaler Ebene erhöht.

1963 zog Morita mit seiner Familie für ein Jahr in die Vereinigten Staaten - nicht als Tourist, sondern als Student. Er studierte Sprache, Verhalten und Geschäftsdenken, um mit Amerika in dessen Sprache zu sprechen. Sein Ansatz war seiner Zeit voraus: Er verband globales Denken mit lokalem Verständnis, um ein Weltklasseprodukt zu schaffen, das jedoch an einen bestimmten Verbraucher angepasst war. Für ihn ging es beim Marketing nicht um den Verkauf, sondern darum, den Wert eines neuen, noch nicht offensichtlichen Produkts zu erklären. Und das ist es, was Sony letztlich nicht nur zu einem Exporteur, sondern zu einer globalen Marke machte, die Preise diktieren und den Ton angeben konnte - nicht nur in der Technologie, sondern auch in der Kultur.

Doch Morita blieb nicht bei den Finanzen stehen. Im Jahr 1972 eröffnete Sony seine erste Fabrik in den Vereinigten Staaten und stützte sich dabei nicht nur auf den Verkauf, sondern auch auf die lokale Produktion. Im selben Jahr gründete das Unternehmen die Sony Trading Company, um den Export amerikanischer Waren nach Japan zu fördern und so das Handelsgleichgewicht zu verbessern. Dies war nicht nur ein Schritt in Richtung Globalisierung, sondern auch eine Demonstration: Sony will nicht nur ein Akteur auf dem internationalen Markt sein, sondern auch ein Partner, der bilaterale Beziehungen aufbaut.

Moritas Führungsstil: kein Chef, sondern ein Teamchef

Bei Sony schuf Akio Morita kein Unternehmen, sondern ein lebendiges Ökosystem, in dem Ingenieure, Marketingfachleute und Manager als Team arbeiteten und nicht als Rädchen in einer bürokratischen Maschine. Sein Managementstil war für das damalige Japan untypisch: Statt einer strengen Hierarchie gab es einen Sinn für gemeinsame Ziele, und statt starrer Rollen gab es die Freiheit, sich innerhalb des Unternehmens selbst zu suchen.

Morita war der Meinung, dass es bei der Motivation nicht um Geld geht, sondern um eine Herausforderung, insbesondere für Ingenieure. Man muss ihnen eine Richtung vorgeben, nicht einen Befehl. Deshalb schätzte er Eigeninitiative, offene Diskussionen und hatte keine Angst vor Ideenkonflikten - seiner Meinung nach führt ein Aufeinanderprallen von Meinungen zu besseren Lösungen als ein Konsens, der die Individualität erstickt.

1966 führte das Unternehmen ein für Japan revolutionäres System ein: die interne Mobilität, die es den Mitarbeitern ermöglichte, ohne die Zustimmung ihres direkten Vorgesetzten in andere Abteilungen zu wechseln. Dies half nicht nur den Mitarbeitern, ihr Potenzial zu entfalten, sondern diente auch als Lackmustest: Wenn jeder eine Abteilung verlassen wollte, bedeutete dies, dass mit dem Management dort etwas nicht stimmte.

Morita ging auch nicht auf Distanz zu seinen Mitarbeitern: Er besuchte die Betriebe und sprach mit allen, von den Topmanagern bis hin zu den Neueinsteigern. Er begrüßte junge Fachkräfte persönlich und betonte immer wieder, dass die Zukunft des Unternehmens in den Menschen liegt und nicht in den Berichten für Investoren. Deshalb verließ er sich nicht auf Diplome - er war an praktischen Fähigkeiten, Charisma und Führungsqualitäten interessiert. Zeitweise lud Morita sogar Gewerkschaftsaktivisten in das Führungsteam ein, da diese bereits über eine natürliche Autorität verfügten.

Seine Philosophie stand im Gegensatz zum amerikanischen Modell: Er kritisierte die Konzentration auf Quartalsgewinne, die übermäßige Abhängigkeit von Beratern, die mangelnde Sicherheit des Personals und die mangelnde Bereitschaft zu langfristigen Investitionen in die Entwicklung der Mitarbeiter. Für ihn waren die Mitarbeiter ein Vermögenswert und kein variabler Kostenfaktor.

So entstand der "SonyWay"- eine Unternehmenskultur, die japanische Loyalität und Langfristigkeit mit flexiblen, menschlichen Personalpraktiken verband. Dies wurde der unsichtbare, aber sehr reale Vorteil des Unternehmens - und die Grundlage für alle seine Durchbrüche.

Betamax vs. VHS: Wenn technische Überlegenheit kein Sieg ist

1975 kam Sony mit dem Betamax SL-6300 auf den Markt, dem ersten erfolgreichen Heimvideorecorder. Das Unternehmen hatte große Pläne: Es wollte das Format zum Standard machen, wie es ihm zuvor mit dem professionellen System U-matic gelungen war. Doch ein Jahr später brachte JVC (eine Tochtergesellschaft von Matsushita) den Konkurrenten VHS auf den Markt, und der Formatkrieg begann, der zu einer klassischen Fallstudie für alle werden sollte, die jemals versucht hatten, einen Standard auf dem Markt durchzusetzen.

Der erste Sony Betamax SL-6300 Videorecorder. Abbildung: Sony

Trotz der besseren Bildqualität von Betamax gewann VHS - und hier ist der Grund dafür:

- Die Aufnahmezeit: VHS konnte 2 Stunden am Stück aufnehmen, Betamax nur 1 Stunde. Zum Ansehen von Filmen und Aufzeichnen von Sendungen war dies völlig unzureichend. Sony wollte die Qualität nicht für die Länge opfern - und verlor bei der Geschwindigkeit.

- Der Preis: VHS-Abspielgeräte waren einfacher und billiger zu produzieren und zu kaufen.

- Lizenzen: JVC öffnete das Format für Dutzende von Herstellern(Panasonic, Hitachi, Sharp, usw.), während Sony Betamax in einem strengen Rahmen hielt. Infolgedessen füllte VHS einfach die Regale der Geschäfte.

- Inhalt: Studios, Verleiher und sogar die 18+-Industrie unterstützten VHS aktiver, so dass mehr Filme auf VHS veröffentlicht wurden. Die Verbraucher entschieden sich einfach für das, was leichter zu finden und anzusehen war.

Im Jahr 1981 hatte VHS bereits einen Marktanteil von 70 %, während Betamax nur 25 % hatte. Sony hielt noch ein paar Jahre durch, gab aber schließlich 1988 auf und brachte seinen eigenen VHS-Player auf den Markt.

Dieser Misserfolg lehrte eine harte, aber nützliche Lektion: Es gewinnt nicht die beste Technologie, sondern diejenige, die die Bedürfnisse des Marktes besser versteht, ein Ökosystem aufbaut und Verbündete findet. Und selbst Morita mit seinem Talent für Markenbildung konnte das Format nicht retten, das von der Industrie nicht unterstützt wurde. Bei späteren Projekten wiederholte Sony diesen Fehler nicht, z. B. bei der Entwicklung von CDs mit Philips.

Sony kauft Hollywood: Wie Morita Technologie und Inhalt verbindet

In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre verwirklichte Morita seine Vision der "Konvergenz" - die Verbindung von Elektronik mit Musik, Film und Unterhaltung. Er war davon überzeugt, dass die Zukunft denjenigen gehört, die sowohl die Geräte als auch das, was man sich ansieht oder anhört, selbst entwickeln. Und er ging aufs Ganze.

1988 erwarb Sony die CBS Records Group, einen der weltweit bekanntesten Musikkonzerne mit den Labels Columbia und Epic, für 2 Milliarden Dollar. Dieser Vermögenswert wurde später zu Sony Music Entertainment. Und im folgenden Jahr wurde ein noch größerer Deal abgeschlossen: Das Unternehmen kaufte Columbia Pictures Entertainment (zusammen mit TriStar und anderen Filmvermögenswerten) für 3,4 Milliarden Dollar plus Schulden. So wurde Sony Pictures Entertainment geboren, und der japanische Konzern erhielt seine eigene Filmfront im Herzen Hollywoods. Damals sah das Ganze wie ein Glücksspiel aus.

Analysten hatten Zweifel, die Integration war schwierig, und die Kosten waren enorm.

Aber für Morita ging es nicht um das schnelle Geld, sondern um eine jahrzehntelange Strategie. Er wollte, dass Sony nicht nur ein Hersteller von Fernsehern oder Abspielgeräten ist, sondern ein vollwertiger Multimedia-Player, der die gesamte Kette beherrscht: vom Inhalt bis zum Gerät. Es waren diese Schritte, die den Weg für das ebneten, was Sony später wurde - ein Hybrid aus Technologie, Film, Musik und Spielen. Und obwohl Morita nicht mehr an der Spitze des Unternehmens stand, ging seine Vision weiter auf.

Die Geburtsstunde der PlayStation

Die Geschichte der PlayStation ist nicht nur eine technische Revolution in der Welt der Videospiele, sondern auch der Höhepunkt einer Philosophie, die Akio Morita über Jahre hinweg entwickelt hatte. Obwohl er zum Zeitpunkt der Markteinführung der ersten Konsole nicht mehr an der operativen Leitung von Sony beteiligt war, waren es seine Prinzipien - Innovation, Erschließung neuer Märkte, Vertrauen in die Ingenieure -, die den Boden für dieses bahnbrechende Projekt bereiteten.

Die Schlüsselfiguren bei der Einführung der PlayStation waren das technische Genie Ken Kutaragi, der als"Vater der PlayStation" gilt, und Sony-Präsident Norio Ohga. Es war Ohga, Moritas Schützling, der nach dem öffentlichen Scheitern der Partnerschaft mit Nintendo grünes Licht für die eigenständige Entwicklung der Konsole gab. Die Geschichte kennt nur wenige Fälle, in denen der Verrat eines Partners zu einem Milliardengeschäft wurde. Aber es geschah - dank des Ehrgeizes, der Entschlossenheit und der Kultur, die Morita prägte.

Sony PlayStation, 1994. Illustration: Wikipedia

Für diejenigen, die mehr wissen wollen

Die PlayStation wurde nicht als Einzelprojekt entwickelt, sondern in Zusammenarbeit mit dem damals unangefochtenen König der Videospielindustrie, Nintendo. In den späten 1980er Jahren begannen Sony und Nintendo ein Joint Venture zur Entwicklung eines CD-ROM-Laufwerks für das äußerst erfolgreiche Super Nintendo Entertainment System (SNES). Dieses Peripheriegerät, das früher als "Play Station" oder"SNES-CD" bekannt war, war ein strategischer Schachzug für beide Unternehmen. Nintendo wollte sein Kassettensystem mit CDs mit höherer Kapazität erweitern. Die Partnerschaft wurde auf der CES 1991 bekannt gegeben. Kurz darauf kündigte Nintendo jedoch öffentlich eine neue Partnerschaft mit dem Sony-Konkurrenten Philips an. Für Sony war dies eine offene Beleidigung, aber für Ken Kutaragi war es ein Ansporn, zu beweisen, dass das Unternehmen eine eigene Spieleplattform entwickeln konnte und nicht nur ein Drittanbieter war. Und schließlich war es dieser Verrat, der den Ausgangspunkt für die erste PlayStation bildete.

Obwohl Morita selbst einen Schlaganfall erlitt, der im November 1994, nur wenige Tage vor der Markteinführung der PlayStation in Japan, zu seinem offiziellen Rücktritt als Vorstandsvorsitzender führte, wurde seine Strategie der Verschmelzung von Hardware und Inhalten (Musik, Filme, Spiele) mit der Konsole in ihrer reinsten Form umgesetzt. Sie kombinierte die CD-Technologie von Sony mit einer neuen Form der Unterhaltung und verkörperte perfekt die Idee der Konvergenz, die Morita seit der Übernahme von CBS Records und Columbia Pictures propagiert hatte.

Während Kutaragi also das Gerät selbst entwickelte und Oga sich hinter den Kulissen dafür einsetzte, war Morita derjenige, der die Regeln des Spiels festlegte, das sie später so brillant spielten.

Moritas Vermächtnis

1993 erlitt Morita beim Tennisspielen, einer Sportart, die er liebte, einen Schlaganfall. Die Folgen waren schwerwiegend: eine teilweise Lähmung, ein Rollstuhl und ein allmählicher Kraftverlust. Im November 1994 trat er offiziell von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender zurück und übergab das Unternehmen an Norio Hozi, den er zu Sony geholt hatte.

Am 3. Oktober 1999 starb Akio Morita im Alter von 78 Jahren in einem Krankenhaus in Tokio an einer Lungenentzündung. Er war nicht mehr da, aber was er aufgebaut hatte - das Unternehmen, die Marke, die Philosophie - lebte weiter. Und das tut es immer noch.

Akio Morita war nicht nur ein Geschäftsmann, sondern auch ein aktiver öffentlicher Intellektueller, der bereitwillig seine Vision der Welt teilte. Im Jahr 1966 veröffentlichte er das Buch"Don't Pay Attention toSchool Records", in dem er dazu aufrief, Menschen nicht ausschließlich nach ihren akademischen Leistungen zu beurteilen, sondern vielmehr nach ihren praktischen Fähigkeiten, ihrer Motivation und ihrem Charakter. Seine berühmteste Autobiografie ist "Madein Japan"(1986), die nicht nur die Geschichte von Sony erzählt, sondern auch die Geschäftskulturen des Westens und Japans vergleicht und ein Bestseller wurde.

1989 veröffentlichte Morita das umstrittene Buch The Japan That Can SayNo, das er gemeinsam mit dem nationalistischen Politiker Shintaro Ishihara verfasste. Darin forderte er eine unabhängigere Haltung in den Beziehungen Japans zu den Vereinigten Staaten und kritisierte die amerikanische Arroganz. Obwohl Morita nur einen Teil der Texte verfasste (und nicht der Verfasser der schärfsten Äußerungen war), sah er sich einer Welle der Kritik ausgesetzt. Diese Episode schien widersprüchlich, denn Morita hatte sich zuvor das Image einer "Brücke" zwischen Japan und dem Westen aufgebaut.

Die Bücher von Akio Morita. Illustration: gagadget

Trotz des Skandals spielte Morita eine Schlüsselrolle in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Er war Vizepräsident von Keidanren, Japans wichtigstem Wirtschaftsverband, und Mitglied der so genannten "Gruppe der Weisen" im Dialog zwischen Japan und den Vereinigten Staaten. Er war häufig an großen internationalen Geschäften beteiligt, wie z. B. 1972, als er General Motors half, in Isuzu zu investieren. Als einer der berühmtesten japanischen Geschäftsmänner auf der Weltbühne hat Morita auch in der politischen Ökonomie einen bedeutenden Eindruck hinterlassen.

Die Quintessenz: Was wir aus Moritas Geschichte lernen können

Akio Morita wurde vom Erben einer Familie von Sake-Brauern zum Mitbegründer des Weltkonzerns Sony. Zusammen mit Masaru Ibuka baute er ein Unternehmen auf, das die Wahrnehmung japanischer Technologie in der Welt veränderte. Mit Produkten wie dem Transistorradio, dem Trinitron-Fernseher und dem Walkman erahnte Morita keine Trends - er schuf sie.

Sein Ansatz - langfristig zu denken, der Innovation Priorität einzuräumen, die Mitarbeiter zu respektieren und den globalen Kontext zu verstehen - ist auch heute noch eine Quelle der Inspiration. Selbst das Scheitern von Betamax war eine nützliche Lektion: Technische Überlegenheit funktioniert nicht ohne ein Markt-Ökosystem und die Beachtung der Verbraucherbedürfnisse.

Morita vereinte, was nur selten zusammenkommt: ein Physiker von der Ausbildung her, ein Vermarkter aus Intuition, ein globaler Stratege aus Berufung. Seine Ideen zum Management, zur Markenbildung und zur Arbeit mit Menschen werden noch immer an Wirtschaftsschulen studiert. Nach seinem Tod nannte der japanische Premierminister Morita "die Lokomotive, die die japanische Wirtschaft anzog" - und das ist keine Übertreibung. Seine Denkweise ist uns, wie auch sein Unternehmen, lange erhalten geblieben.

In einer Zeit, in der Unternehmen Quartalsberichten hinterherjagen, sind Akio Moritas Prinzipien ein Gegenmittel gegen Kurzsichtigkeit. Der Glaube an Innovation, Marke, Menschlichkeit und globale Verantwortung - all das ist auch im 21. Jahrhundert wichtig. Jahrhundert wichtig. Und in diesem Sinne ist seine Geschichte nicht nur eine weitere Biografie einer berühmten Person, sondern ein Leitfaden für diejenigen, die die Zukunft gestalten.

Für alle, die mehr wissen wollen