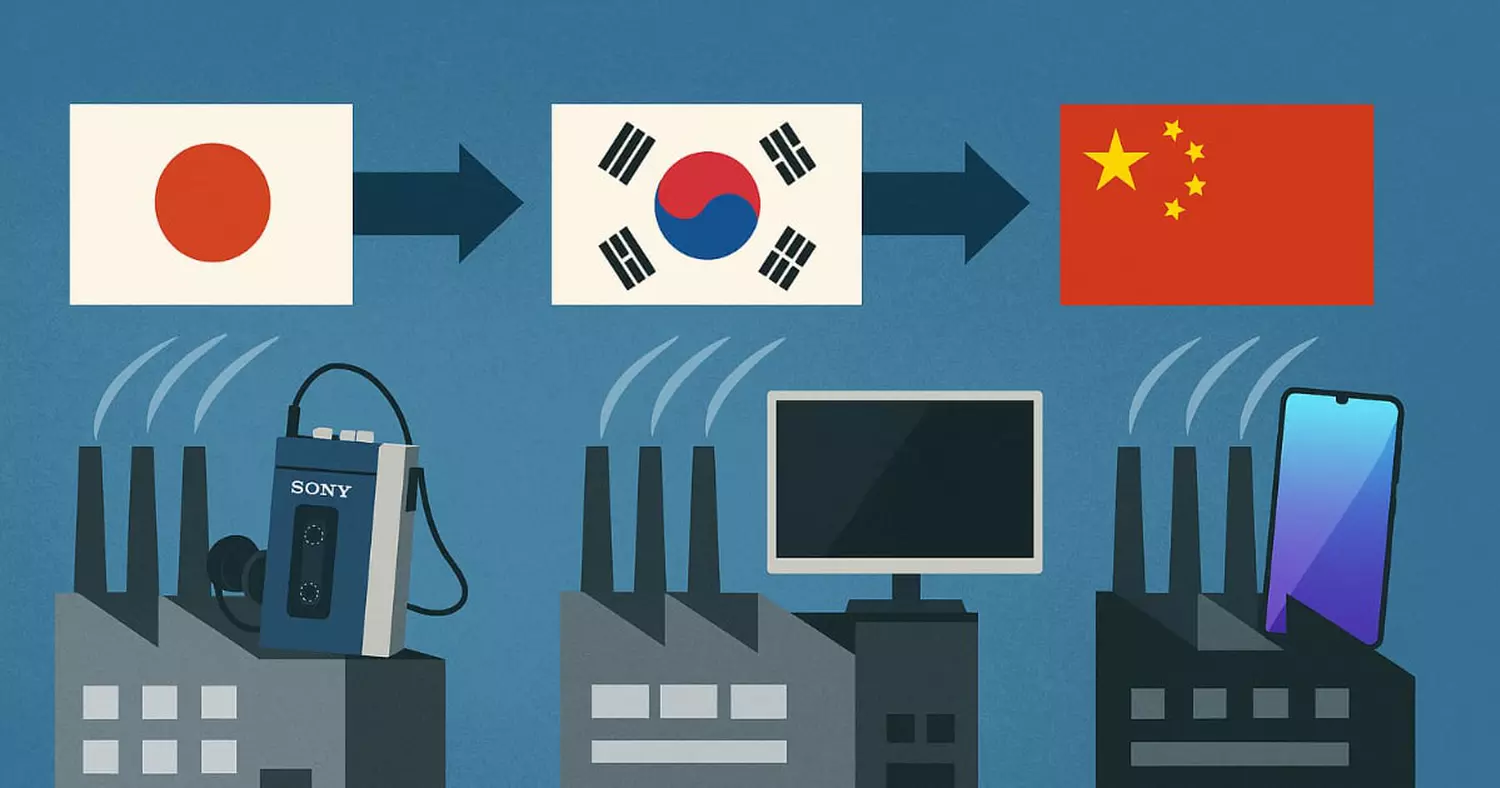

Die Welt der Elektronikfertigung hat in den letzten dreißig Jahren zwei Umstellungszyklen durchlaufen. Das einst so starke Japan, das in den 1990er Jahren die Spielregeln diktierte, verlor unter dem Druck von Wirtschaftskrisen, einem starken Yen und der Unfähigkeit, sich an die neue digitale Realität anzupassen, allmählich an Boden. Südkoreanische Chaebols wie Samsung und LG reagierten blitzschnell auf dieses Vakuum, indem sie aggressiv in DRAM und LCD investierten und ohne jede Sentimentalität japanische Ingenieure einstellten. Sogar der Schlag der asiatischen Finanzkrise von 1997 hat ihre globale Macht nur noch gestärkt.

Und dann betrat China die Arena: zunächst als gigantische Werkstatt für globale Marken, und jetzt als unabhängiger Akteur mit den Ambitionen von Huawei und Xiaomi und einem Interesse an technologischer Unabhängigkeit. Der Übergang von der analogen zur digitalen, von der integrierten zur modularen Produktion, die Veränderungen der Wirtschaftszyklen und die nationalen Strategien haben ihre Arbeit getan. Heute findet der Kampf um die Zukunft zwischen den koreanischen Marktführern und den chinesischen Herausforderern statt, während Japan die Nische der Hightech-Komponenten gewählt hat. Die Ampeln blinken bereits: Die Dinge werden noch interessanter werden.

Ein schneller Übergang

- Aufstieg und Fall der japanischen Elektronikindustrie (1990er Jahre)

- Der Aufstieg Südkoreas: Veränderung des Status quo (Ende der 1990er bis 2010er Jahre)

- Der Aufstieg Chinas: die neue globale Werkstatt und der Innovator (2000er - 2020er Jahre)

- Vergleichende Analyse: Länderstrategien und Geschäftsmodelle

- Sektorspezifische Schlachtfelder: Verfolgung der Veränderungen

- In trockenen Tüchern

Aufstieg und Fall der japanischen Elektronikindustrie (1990er Jahre)

In den frühen 1990er Jahren saß Japan auf dem Thron der weltweiten Elektronikindustrie. Akihabara war mit den Neonlogos von Sony, Panasonic und Sharp beleuchtet, und japanische Marken schienen allmächtig: Sie verkauften nicht nur Produkte, sondern setzten Maßstäbe für die gesamte Branche. Transistorradios, Walkmans, die ersten in Massenproduktion hergestellten Toshiba-Laptops und JVC-Videorekorder waren nicht nur Bestseller, sondern kulturelle Phänomene. Im Jahr 1991 exportierte Japan mehr als 87 % seiner Videorekorder, und Unternehmen aus dem Land hielten den größten Anteil am weltweiten Halbleitermarkt.

Für diejenigen, die mehr wissen wollen

Akihabara ist ein historischer Stadtteil von Tokio, der als das Epizentrum der japanischen Elektronikkultur bekannt ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es schnell zur "Stadt der Elektronik", in der sich Geschäfte für Haushaltsgeräte, Radiokomponenten und die neuesten Gadgets konzentrierten. In den 1980er und 1990er Jahren wurde Akihabara zu einem Schaufenster der japanischen technologischen Vorherrschaft: Sony, Panasonic, Sharp und andere Giganten warben hier für ihre neuen Produkte. Mit der Zeit entwickelte sich das Viertel weiter und fügte seiner Identität Anime-, Manga- und Spielezentren hinzu. Heute ist Akihabara nach wie vor ein kultiges Ziel für Elektronik- und Popkulturfans, auch wenn seine Rolle als technologisches Aushängeschild allmählich an Bedeutung verloren hat.

Die Führungsrolle der japanischen Hersteller reichte von Verbrauchergeräten bis hin zu Schlüsselkomponenten: DRAM-Speicher, LCD-Displays, Solarzellen - überall waren japanische Namen zu finden. Im Jahr 1989 waren 6 der 10 größten Halbleiterhersteller der Welt Japaner. Auf dem Höhepunkt seiner Dominanz schien es unmöglich, Japan von der Spitze der technologischen Hierarchie zu verdrängen. Doch die Zeit hat gezeigt, dass selbst perfekt aufgebaute Imperien nicht ewig Bestand haben.

Die Zutaten des Erfolgs

Japan hat seine Vormachtstellung in der Elektronik auf einem starken Fundament der Nachkriegsmodernisierung aufgebaut. Reformen im Bildungswesen, Landreformen und nationale Einheit schufen ein Heer von qualifizierten Arbeitskräften. Strategische Schritte wie die Lizenzierung der Transistortechnologie zur Entwicklung des ersten Taschenradios von Sony legten den Grundstein für künftige Durchbrüche. Der Hauptvorteil der japanischen Unternehmen lag in der Kunst der Herstellung: Kaizen, die schlanke Produktion und das Modell des Toyota-Produktionssystems versorgten die Welt mit Produkten , die Qualität, Zuverlässigkeit und geniale Miniaturisierung miteinander verbanden. Beispiele wie der Walkman und VHS wurden zu Ikonen (lesen Sie mehr darüber in unserer Geschichte über Aiko Morita, Mitbegründerin von Sony).

Doch dieses gepanzerte Gehäuse verbarg zukünftige Schwächen. Das Keiretsu-System, ein Netzwerk voneinander abhängiger Unternehmen, sorgte für Stabilität, verhinderte aber auch die Offenheit für Veränderungen. Das Modell der inkrementellen Innovation (ein Ansatz, bei dem sich Unternehmen oder Länder nicht auf die Entwicklung völlig neuer, bahnbrechender Technologien, sondern auf die schrittweise Verbesserung bestehender Produkte oder Verfahren konzentrieren) und die Konzentration auf perfekte Hardware sahen in der analogen Ära perfekt aus, aber in der digitalen Welt der 1990er Jahre, in der alles durch Geschwindigkeit, Software und offene Standards bestimmt wurde, begann die japanische Maschine zu stocken. Stabilität wurde zu Trägheit.

Die Saat des Niedergangs (Ende der 1990er Jahre)

Die unerschütterliche Vorherrschaft der japanischen Elektronik begann in den 1990er Jahren zu bröckeln, als interne Probleme, externer Druck und strategische Fehler das Land gleichzeitig trafen. Der erste Schlag war das Platzen derVermögensblase(von 1986 bis 1991 waren die Immobilien- und Aktienmarktpreise stark überbewertet), was Japan in ein"verlorenes Jahrzehnt" der Stagnation stürzte. Sinkende Gewinne, geringere Investitionen in Forschung und Entwicklung und massive Entlassungen schwächten den Unternehmenssektor erheblich. Viele Hersteller versuchten, ihre Kosten zu senken, indem sie die Produktion nach Südostasien verlegten. Dies öffnete die Tür: Wissen und Technologie gingen an potenzielle Konkurrenten wie Südkorea und Taiwan.

Für diejenigen, die mehr wissen wollen

Das "verlorene Jahrzehnt " ist eine Periode wirtschaftlicher Stagnation in Japan, die nach dem Zusammenbruch der Finanzblase in den frühen 1990er Jahren begann. Der Aktienmarkt- und Immobilienboom der 1980er Jahre endete in einem Zusammenbruch, der den Bankensektor lähmte, die Konsumausgaben einbrechen ließ und zu einer Deflation führte. Anstelle einer kurzfristigen Krise steckte Japan in einer langfristigen Stagnation: Das BIP wuchs kaum noch, die Verschuldung der Unternehmen erdrückte die Wirtschaft, und die Investitionen in Technologie gingen zurück. Gescheiterte Reformen und Konservatismus verschlimmerten das Problem nur noch. Tatsächlich zog sich das "Jahrzehnt" fast zwei Jahrzehnte lang hin, bis in die 2000er Jahre.

Externe Faktoren gossen nur noch mehr Öl ins Feuer. Das Plaza-Abkommen von 1985 zwang den Yen zu einer drastischen Aufwertung, da japanische Waren für die Welt zu teuer wurden. Es folgten ein Handelskrieg mit den USA und das Halbleiterabkommen von 1986: Mindestpreise für Chips, Quoten für Ausländer und Streiks in Schlüsselpositionen Japans. Das Abkommen legte Mindestpreise (fairer Marktwert) für japanische Chips fest, die in den USA verkauft wurden, und sah einen verstärkten Zugang ausländischer Unternehmen (von 10 % auf 20 %) zum japanischen Halbleitermarkt vor. Dies ermöglichte es Intel und koreanischen Neueinsteigern, die Verteidigungslinien zu durchbrechen. Interne Trägheit, eine übermäßige Abhängigkeit von vertikalen Modellen und die Unfähigkeit, sich an die digitale Revolution anzupassen, brachen schließlich Japans Vorherrschaft in der globalen Elektronikindustrie.

Für diejenigen, die mehr wissen wollen

Das Plaza Accord ist ein Abkommen, das 1985 zwischen den Vereinigten Staaten, Japan, Westdeutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich im Plaza Hotel in New York unterzeichnet wurde. Ziel war es, das US-Handelsdefizit durch eine kontrollierte Abwertung des Dollars zu verringern. Für Japan hatte die Entscheidung dramatische Folgen: Der Yen wertete stark auf, wodurch japanische Waren auf dem Weltmarkt teurer wurden. Kurzfristig wirkte sich dies negativ auf die Exporte und die Unternehmensgewinne aus, langfristig wurde es zu einem der Faktoren für das "verlorene Jahrzehnt". Das Plaza-Abkommen wird oft als externer Schock betrachtet, der das japanische Wirtschaftswunder auf seinem Höhepunkt unterminierte.

Strategisch gesehen waren die japanischen Unternehmen hoffnungslos zu spät dran für den Epochenwechsel. Der Übergang von der analogen zur digitalen Technologie, die wachsende Bedeutung von Software und modularen Produktionsketten stellten ihre alten Vorteile auf den Kopf. Die vertikale Integration - als ein Unternehmen alles kontrollierte, von den Chips bis zum Fernseher im Regal - wurde von einer Stärke zu einer Belastung. Das in den USA von Windows + Intel(Wintel) geschaffene neue Modell mit seiner flexiblen Spezialisierung und offenen Standards hat sich als viel schneller und billiger erwiesen.

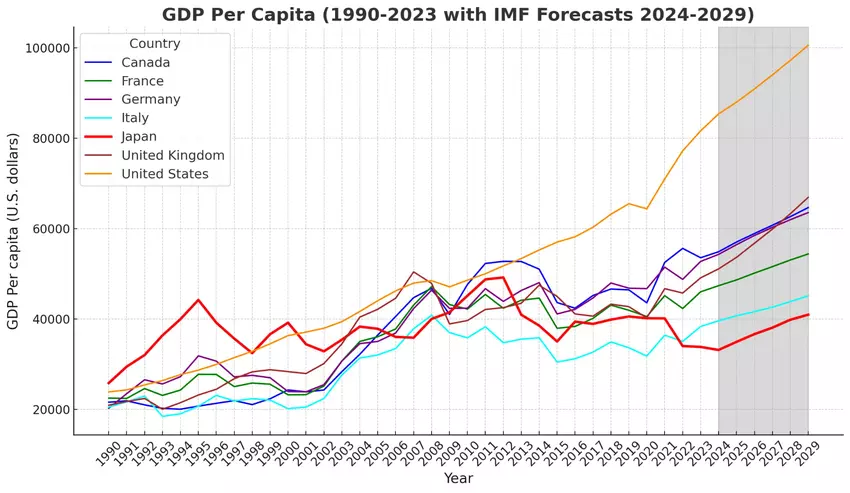

Das nominale Pro-Kopf-BIP Japans stagniert seit den 1990er Jahren bei etwa 40.000 US-Dollar, während andere Volkswirtschaften ein deutliches Wachstum verzeichnen konnten. Illustration: Вікіпедія

Die Japaner haben Outsourcing und Offshoring nur langsam angenommen, wodurch sie Kosten einbüßen und mit den Innovationen der Zulieferer nicht mithalten können. Ein auffälliges Symptom ist das "Galapagos-Syndrom": technisch coole, aber zu lokale Produkte.

Für diejenigen, die mehr wissen wollen

Das "Galapagos-Syndrom" ist ein Begriff, der beschreibt, wie sich Technologien oder Produkte losgelöst von globalen Standards entwickeln und zu spezifisch für den lokalen Markt werden. Der Name stammt von der einzigartigen Entwicklung der Arten auf den Galapagos-Inseln. In Japan zeigte sich dies in den 1990er und 2000er Jahren: Unternehmen entwickelten fortschrittliche, aber stark lokalisierte Produkte - zum Beispiel Mobiltelefone mit Kamera und mobilem Internet lange vor dem iPhone, das nur in japanischen Netzen funktionierte. Infolgedessen konnten diese Technologien nicht auf den internationalen Markt gelangen, was den Verlust des globalen Einflusses der japanischen Elektronik beschleunigte.

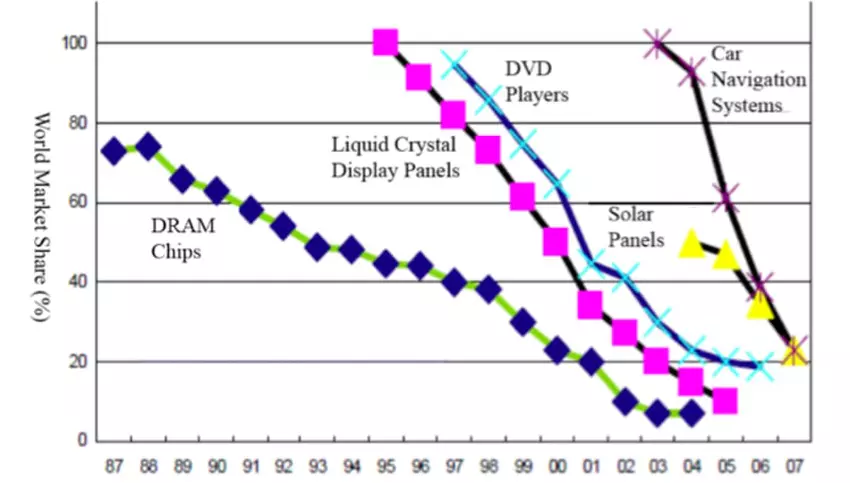

Das Ergebnis war erbarmungslos: Der Anteil Japans am weltweiten Halbleitermarkt fiel von über 50 % in den späten 80er Jahren auf 28 % in den 2000er Jahren. Bei DRAM - von 76 % auf magere 3 %. Sogar bei DVD-Spielern: von 95 % im Jahr 1997 auf 20 % im Jahr 2006. Die Ära des elektronischen Triumphs Japans endete vor unseren Augen - und ohne das Recht auf Rache.

Der Rückgang der Marktanteile der japanischen Hersteller von 1987 bis 2007 bei DRAM, DVD, LCD-Panels und Auto-Navigationssystemen. Illustration: apjjf.org

Der Aufstieg Südkoreas: Veränderung des Status quo (Ende der 1990er bis 2010er Jahre)

Südkoreas Sprung in die Welt der Elektronik kam nicht von allein - es wurde von den als Chaebols bekannten Familiengiganten mitgezogen. Samsung, LG und andere arbeiteten eng mit der Regierung zusammen, die seit den 1960er Jahren ein Programm des"gelenkten Kapitalismus" umsetzte: Ausgewählte Unternehmen erhielten billige Kredite, Steuererleichterungen, direkte Subventionen und einen geschützten Inlandsmarkt. Inspiriert von Japans szaibatsu( große japanische Finanz- und Industriekonglomerate, die vor dem Zweiten Weltkrieg die Wirtschaft beherrschten und durch Familienbesitz und vertikale Integration zahlreiche Unternehmen kontrollierten) und keiretsu (ein System miteinander verbundener japanischer Unternehmen, die sich um eine große Bank oder ein Handelshaus gruppierten und durch Überkreuzbeteiligungen, langfristige Geschäftsbeziehungen und gemeinsame strategische Planung zusammenarbeiteten), ging Korea seinen eigenen Weg, indem es sich auf den Export konzentrierte und Giganten schuf, die auf der Weltbühne konkurrieren konnten. Allerdings mit einigen Anpassungen - dem anfänglichen Verbot für Chaebols, Banken zu besitzen, und der Verstaatlichung des Finanzsektors.

Dieses Modell machte das Land schnell zu einem der vier"asiatischen Tiger" (zusammen mit Hongkong, Singapur und Taiwan), allerdings nicht ohne Risiken. Die Cebolos häuften enorme Schulden an - der Verschuldungsgrad der Unternehmen lag bei über 400 % - und wurden zu groß, um geräuschlos zu fallen. Die Verflechtung mit dem Staat begünstigte Korruption, Kreditblasen und aggressive Expansion ohne nüchterne Risikobewertung. Die Anfälligkeit dieses Systems wurde während der asiatischen Finanzkrise 1997 am deutlichsten, als das gesamte wirtschaftliche Fundament unter der Last der Schulden und strukturellen Verzerrungen zusammenbrach.

Für diejenigen, die mehr wissen wollen

Chaebol ist eine einzigartige Form großer Familienkonzerne in Südkorea. Chaebols bestehen aus einem Netzwerk miteinander verbundener Unternehmen, die von einer einzigen Familie durch eine komplexe Eigentümerstruktur kontrolliert werden. Sie entstanden nach dem Koreakrieg mit aktiver Unterstützung des Staates, der sie auf den Export und die schnelle Industrialisierung ausrichtete. Beispiele: Samsung, Hyundai, LG. Die Chaebols erhielten bevorzugte Kredite, Subventionen und Zugang zu geschützten Märkten. Auf der einen Seite wurden sie zu den Motoren des koreanischen Wirtschaftswunders. Andererseits schufen sie systemische Risiken: übermäßige Konzentration der wirtschaftlichen Macht, Schuldenlast und Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung.

Strategische Schwenks und technologischer Wettlauf

Die staatliche Unterstützung gab den ersten Anstoß, doch den wirklichen Durchbruch in Südkorea schafften die Unternehmen selbst, vor allem Samsung und LG. Sie versuchten nicht, überall zu gewinnen, wie die Japaner. Stattdessen konzentrierten sie sich auf Schlüsselbereiche: DRAM-Speicher und Flachbildschirme (zunächst LCD, dann OLED). Samsung stieg später als NEC oder Hitachi in das DRAM-Rennen ein, dafür aber mit Nachdruck: Es kaufte das Design von Micron, investierte Anfang der 90er Jahre jährlich mehr als 500 Millionen Dollar in neue Produktionsstätten und stieg in den Investitionszyklus ein, als die japanischen Wettbewerber aufgrund der Krise gerade ihre Produktion einstellten. Im Jahr 1993 überholte Samsung Toshiba und wurde zum Marktführer bei DRAM.

Das Gleiche geschah bei den Displays. Samsung eröffnete ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Yokohama und lockte japanische Ingenieure inmitten eines Abschwungs in der japanischen FPD-Industrie an. Dank enormer Investitionen in die Forschung, den Erwerb von Know-how und die Konzentration auf die richtigen Technologien konnten die Koreaner nicht nur aufholen, sondern Japan überholen. Gleichzeitig bauten Samsung und LG ihre globalen Marken bei Fernsehern und Smartphones aus. Dies war keine banale Kopie: Es war eine kompetente Strategie, die Mut, kalte Berechnung und die Fähigkeit, die Schwäche des Gegners zum richtigen Zeitpunkt auszunutzen, miteinander verband.

Die Auswirkungen der asiatischen Finanzkrise von 1997

Die asiatische Finanzkrise von 1997 war für Südkorea eine kalte Dusche. Aufgrund kurzfristiger Verschuldung, einer schwachen Bankenaufsicht und eines Dominoeffekts aus Südostasien geriet das Land in einen rapiden Niedergang: ein Währungsverfall, ein Börsencrash und eine Welle von Insolvenzen. Das Chaebol-Modell - mit seiner Schuldenhypertrophie und Hinterzimmerverwaltung - brach aus den Fugen: 11 der 30 größten Konzerne verschwanden innerhalb von zwei Jahren. Korea erhielt vom IWF ein umfangreiches Hilfspaket, allerdings unter strengen Auflagen: Umstrukturierung, Öffnung und Schuldenabbau.

Für Giganten wie Samsung und LG war dies ein Schock, der sie zwang, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Sie trennten sich von unnötigen Vermögenswerten, bereinigten ihre Bilanzen und konzentrierten sich auf die Elektronik. Die Abwertung, die aufgrund der Fremdwährungsschulden zwar schmerzhaft war, machte gleichzeitig die koreanischen Exporte billiger und wettbewerbsfähiger. Während die japanischen Unternehmen in ihren "verlorenen Jahrzehnten" feststeckten, wurden die koreanischen Unternehmen aggressiver, globaler und effizienter. Die Krise räumte das Feld und machte die Überlebenden zu den wahren Führern der neuen Ära.

Der Aufstieg Chinas: Ein neuer globaler Workshop und Innovator (2000er - 2020er Jahre)

In den späten 1990er Jahren begann China an Fahrt zu gewinnen, und im 21. Jahrhundert wurde es schließlich zur wichtigsten Elektronikfabrik der Welt. Jahrhundert wurde China schließlich zur wichtigsten Elektronikfabrik der Welt. Das war kein Zufall: Das Land ging aufs Ganze und sammelte alles, was es für die Vorherrschaft in der Fertigung brauchte - enorme Größe, billige Arbeitskräfte, rasche Errichtung von Infrastrukturen und gut etablierte Produktionsökosysteme. Die Unternehmen bekamen mehr als nur Arbeiter und Fabriken - sie bekamen ein vollwertiges Umfeld mit Zulieferern, Logistikzentren und Dienstleistungsunternehmen, die direkt neben dem Werk stehen und es ihnen ermöglichen, sich mit unglaublicher Geschwindigkeit zu bewegen.

Produktionszentrum: Umfang, Kosten und Ökosysteme

Im Mittelpunkt des chinesischen Produktionswunders steht der Aufstieg der EMS- (Electronics Manufacturing Services) und ODM-Giganten (Original Design Manufacturing), wobei Foxconn der größte Name ist. Das taiwanesische Unternehmen Hon Hai Precision (Foxconn ist sein Markenname) hat sich zum größten Auftragsfertiger von Elektronikprodukten der Welt entwickelt: iPhones, iPads, Konsolen, Laptops - all das stammt aus seinen Fabriken. Im Jahr 2012 produzierte Foxconn etwa 40 % aller Verbrauchergeräte auf der Welt. Das eCMMS-Modell (vollständige vertikale Integration von den Komponenten bis zur Logistik) hat es chinesischen Marken ermöglicht, sich auf Design und Marketing zu konzentrieren und die Produktion in die Hände von Profis zu legen.

Das Ergebnis: China hat die USA und Europa in Bezug auf die Produktion überholt und ist zum größten Exporteur von IT-Produkten - PCs, Smartphones, Kameras - geworden.

Im Jahr 2023 erwirtschaftete die chinesische Industrie eine Wertschöpfung von 4,66 Billionen Dollar, was 29 % der weltweiten Produktion entspricht. Heute produziert China mehr als ein Drittel der weltweiten Unterhaltungselektronik.

Der Schlüssel zu Chinas Vormachtstellung ist die Schaffung extrem dichter und autarker Industriecluster, insbesondere in der Region des Perlflussdeltas - Shenzhen, Dongguan und andere Städte. Shenzhen, das heute als "Silicon Valley of China" bezeichnet wird, hat sich von einer Fabrikhalle zu einem vollwertigen Zentrum für Forschung, Entwicklung, Design, Prototyping und Massenproduktion entwickelt. Alles, was man für die Herstellung eines Geräts braucht - vom Chip bis zum Gehäuse -, ist nur eine Autostunde entfernt, so dass man Produkte im Weltraumtempo und mit minimalen Logistikkosten auf den Markt bringen kann.

Ja, China verliert jetzt billige Arbeitskräfte: Die Löhne in den Küstenregionen steigen rapide an. Aber das Land behauptet sich dank der Investitionen in die Automatisierung, der tiefgreifenden Entwicklung der Infrastruktur, der Größe des Inlandsmarktes und der beispiellosen Tiefe der Lieferkette. China ist nicht nur in der Endmontage, sondern auch in der Komponentenproduktion führend: So werden derzeit mehr als 70 % des LCD-Panel-Marktes von chinesischen Fabriken kontrolliert. Dieser Ökosystemeffekt schafft eine Wettbewerbsmauer, die schwerer zu durchbrechen ist als ein einfaches Angebot niedrigerer Löhne.

Staatliche Katalysatoren und politische Unterstützung

Der rasante Aufstieg der chinesischen Elektronikindustrie ist kein zufälliges Geschenk des Marktes, sondern das Ergebnis einer kaltblütigen staatlichen Planung. In den 1980er Jahren startete China ein Experiment mit Sonderwirtschaftszonen(SWZ), in denen alles getan wurde, um Investitionen anzuziehen: Steuererleichterungen, vereinfachte Vorschriften, Vorzugstarife und eine eigene Infrastruktur. Shenzhen wurde zum Star und zeigte , wie man die Industrie ankurbeln kann, ohne an der Bürokratie zu ersticken.

Das zweite große Sprungbrett war der Beitritt zur Welthandelsorganisation(WTO) im Jahr 2001. Dadurch erhielten die chinesischen Exporteure direkten Zugang zu den Weltmärkten und die Handelsschranken wurden abgebaut. Nach dem Beitritt stiegen die Elektronikexporte sprunghaft an, China fasste in den globalen Lieferketten Fuß, und private Unternehmen und Joint Ventures wurden zu den Hauptträgern des Booms. Reformen waren notwendig, aber die Gewinne waren weitaus größer als die Kompromisse.

China hat sich nicht darauf beschränkt, Freizonen zu schaffen und der WTO beizutreten. Der Staat hat ein ganzes Arsenal schwerer industrieller Geschütze aufgefahren: massive Investitionen in Häfen, Hochgeschwindigkeitseisenbahnen, Autobahnen - alles, damit die Logistik wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert. Gleichzeitig haben wir in Bildung, Berufsausbildung, Wissenschaft und Forschung investiert, um einen eigenen Talentpool und eine Basis für Innovationen zu schaffen.

Spezielle Steuererleichterungen für Hightech-Unternehmen, Subventionsprogramme, billige Kredite, direkte Finanzierung von Technologie-Upgrades durch öffentliche Mittel - all das machte China schrittweise von einer einfachen Fabrik zu einem neuen Zentrum für Forschung und Entwicklung. Die Strategie gipfelte in dem Programm Made in China 2025, in dem das Land offiziell seinen Ehrgeiz bekundete, die Kontrolle über Robotik, Luft- und Raumfahrt, neue Energien und die nächsten Generationen der IT zu übernehmen. Im Verhältnis zum BIP gibt China deutlich mehr für die Förderung der Industrie aus als jede andere große Volkswirtschaft - und das zahlt sich aus.

Von der Nachahmung zur Innovation: lokale Marken und technische Führerschaft

Einst war China ein globaler Workshop für die Ideen anderer, doch jetzt diktiert es aktiv die Spielregeln. Der Übergang von der einfachen Montage zur Entwicklung eigener Technologien ist zur neuen Normalität geworden. Am deutlichsten wird dies im Smartphone-Sektor: Huawei, Xiaomi, Oppo und Vivo sind auf die globalen Märkte gestürmt und haben Apple und Samsung Anteile abgenommen.

Chinesische Unternehmen nutzten ihren riesigen Heimatmarkt als Übungsplatz: Sie boten aggressive Technologie mit attraktiven Funktionen zu einem attraktiven Preis an, aktualisierten schnell ihre Produktlinien und suchten nach neuen Geschäftsmodellen. Sie stellten nicht nur Geräte her, sondern lernten auch: Sie verbesserten nach und nach die Hardware, feilten an der Software und investierten in die Entwicklung. Heutzutage entwickeln immer mehr chinesische Marken ihre eigenen Technologien, verringern die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten und steigen in der globalen Technologiekette auf.

Huawei ist zu einem anschaulichen Symbol für den chinesischen Durchbruch geworden. Die Marke begann als Anbieter von Telekommunikationsausrüstung und wuchs zu einem Global Player auf dem Smartphone-Markt heran, bis sie auf die US-Sanktionen stieß. Doch selbst unter den strengen Restriktionen gab Huawei nicht auf: Der Kirin 9000S-Prozessor, der von der eigenen HiSilicon-Abteilung hergestellt und vom chinesischen Unternehmen SMIC produziert wird, hat den Markt verblüfft - ein technologischer Durchbruch, den viele unter den derzeitigen Bedingungen für unmöglich hielten. Heute steht Huawei an der Spitze von Chinas Kampagne zum Aufbau einer autarken Chip-Fertigungskette, vom Design und der Herstellung bis hin zu hochentwickelter Chip-Design-Software.

Die chinesische Innovation hat sich inzwischen wichtige technologische Standbeine erobert: 5G, künstliche Intelligenz, Elektrofahrzeuge (wo die Führung nicht mehr nur in der Herstellung, sondern auch bei Batterien und Prozessen liegt), Displays (China hat Südkorea bei OLED-Panels für Smartphones bereits überholt). Unternehmen wie BOE und TCL CSOT haben Milliarden in die nächste Generation von Displays investiert. Die Erfolgsformel liegt auf der Hand: globale Ausbildung + einheimische Investitionen + staatliche Unterstützung = rascher Aufstieg von einem "Assembler" zu einem Technologieführer.

Vergleichende Analyse: Strategien und Geschäftsmodelle der Länder

Die Wege Japans, Südkoreas und Chinas in der Elektronik sind nicht nur unterschiedliche Entwicklungsgeschichten. Es handelt sich um drei unterschiedliche Ansätze für den Aufbau der Produktion, das Innovationsmanagement und die Eroberung der Märkte. Jedes Land hat seine eigenen Ausgangsbedingungen, seine eigenen strategischen Ziele und seine eigenen Geschäftsphilosophien. Ein Vergleich ihrer Modelle zeigt deutlich, dass der Erfolg nicht nur von Technologie oder Geld abhängt, sondern auch davon, wie ein Land in der Lage ist, sich an Veränderungen anzupassen, Risiken zu bewältigen und proaktiv zu handeln.

Japan: Konzentration auf integrierte Hardware

Die japanischen Giganten der 1980er und 1990er Jahre - Sony, Panasonic, Hitachi - bauten ihr Geschäft auf vertikaler Integration auf: Sie stellten von Chips bis zu Fernsehgeräten alles selbst her. Ihre Stärke lag in fehlerfreien Produktionsprozessen: Kaizen, schlankes Management und fanatisches Augenmerk auf Qualität. Das Keiretsu-System ergänzte dieses Modell: enge Beziehungen zu den Lieferanten, stabile Finanzierung und minimale Risiken.

Dieses System funktionierte perfekt für komplexe analoge Geräte. Doch als die Welt in das Zeitalter der Digitalisierung, der Software und der offenen Standards eintrat, geriet die alte Maschine ins Stocken. Das vertikale Modell erwies sich als unflexibel, und die Konzentration auf den heimischen Markt führte zum "Galapagos-Syndrom" - großartige Technologie, die außerhalb Japans niemand haben wollte.

Südkorea: Rascher Übergang vom Mitläufer zum Führer

Die südkoreanischen Chaebols, angeführt von Samsung und LG, spielten das Spiel des schnellen Verfolgers. Zunächst lizenzierten sie Technologien aus Japan, dann verbesserten sie das Original und übertrafen es. Ihre Spezialität sind unglaublich mutige und manchmal sogar riskante Investitionen in strategische Komponenten: DRAM und LCDs. Während die Konkurrenten während der Krise Geld sparten, bauten die Koreaner neue Fabriken und kauften japanische Ingenieure auf.

Im Laufe der Zeit traten Samsung und LG aus dem Schatten hervor: Sie wurden nicht nur führend bei den Komponenten, sondern bauten auch ihre eigenen globalen Marken in der Unterhaltungselektronik auf. Sie behielten die vertikale Integration in Schlüsselbereichen (Speicher, Bildschirme) bei, nutzten aber die globalen Lieferketten. Nach dem schmerzhaften, aber lohnenden Schock der Krise von 1997 nahmen die koreanischen Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit wieder auf und konzentrierten sich auf das Premiumsegment und eine aggressive Globalisierung.

China: Skalierung, Kosten, Ökosystem und Wachstum der Innovation

China begann das Spiel mit einer anderen Karte: riesige Ausmaße, billige Arbeitskräfte und starke staatliche Eingriffe durch Sonderwirtschaftszonen und Subventionen. Zu Beginn war das Modell einfach: Auftragsfertigung - Giganten wie Foxconn arbeiteten als Fließband für die ganze Welt und bauten iPhones, Laptops und Fernseher zusammen. Das eCMMS-Modell von Foxconn ermöglichte es dem Unternehmen, den gesamten Zyklus zu schließen, von den Komponenten bis zur Logistik.

Nach und nach erhöhte China den Einsatz. Mit Hilfe seines riesigen Inlandsmarkts und Programmen wie Made in China 2025 begann das Land, die oberen Etagen der Wertschöpfungskette zu erobern. Huawei, Xiaomi und andere haben die Arena mit schnellen Innovationen, aggressiven Preisen und eigenen digitalen Ökosystemen betreten. Chinas Strategie ist eine beschleunigte Entwicklung: von einer globalen Werkstatt zu einem globalen Innovator in nur wenigen Jahrzehnten.

Tabelle Vergleich der drei Modelle: Japan - Korea - China

| Land | Strategie | Stärken | Schwächen | Entwicklung |

|---|---|---|---|---|

| Japan | Vertikale Integration, hervorragende Fertigung | Qualität, Zuverlässigkeit, Miniaturisierung | Unflexibilität, Konzentration auf den heimischen Markt (Galapagos-Syndrom) | Führend in der analogen Ära, Versagen beim Übergang zur Digitalisierung |

| Südkorea. | "Schneller Verfolger", aggressive Investitionen in Schlüsselkomponenten | DRAM, Displays, globale Marken (Samsung, LG) | Hohe Abhängigkeit von Großunternehmen (Chaebol), Schuldenkrisen | Beginn mit Kopieren, Übergang zur Technologieführerschaft |

| China. | Erst Auftragsfertigung, jetzt Fokus auf Innovation | Größe, Geschwindigkeit der Produktion, starke staatliche Unterstützung | Abhängigkeit von globalen Technologien (abnehmend), politische Risiken | Von der "Fabrik der Welt" zu globalen Marken und F&E-Zentren |

Sektorspezifische Schlachtfelder: Verfolgung der Veränderungen

Die tektonische Verschiebung an der Spitze der Elektronikindustrie vollzog sich nicht über Nacht - und auch nicht überall auf dieselbe Weise. Ein genauerer Blick auf die einzelnen Sektoren - Halbleiter, Displays, Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik - zeigt, dass jeder Sektor seinen eigenen Rhythmus, seine eigenen Schlachten und seine eigenen Gewinner hatte. Hier können wir am besten erkennen, wie die unterschiedlichen Strategien Japans, Koreas und Chinas aufeinander trafen und die Spielregeln veränderten.

Halbleiter (Fokus auf DRAM)

Die Geschichte von DRAM ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Giganten fallen und neue Raubtiere aufsteigen. In den späten 1980er Jahren kontrollierten die Japaner - NEC, Toshiba, Hitachi - mehr als die Hälfte des weltweiten Speichermarktes. Dies änderte sich durch den amerikanisch-japanischen Waffenstillstand für Halbleiter von 1986, der das Monopol brach, und die Verlagerung der Nachfrage auf PCs, bei der die Japaner verloren.

Samsung und SK Hynix betraten die Arena. Während die japanischen Konzerne in ihrer eigenen Krise erstickten, investierten die Koreaner Hunderte von Millionen in neue Fabriken und Technologien. Bereits 1993 setzte sich Samsung an die Spitze, und bis 1998 hatte Südkorea Japan bei DRAM vollständig überholt. Die japanischen Giganten schieden nach und nach aus dem Markt aus.

Heute halten Samsung und SK Hynix den weltweiten Speicher in ihren Händen - insbesondere im schnell wachsenden HBM-Segment für künstliche Intelligenz. Doch China ist bereits auf dem Vormarsch: Huawei, SMIC, YMTC - mit staatlicher Unterstützung untergraben sie allmählich die Vorherrschaft, insbesondere bei NAND-Speicher und weniger fortschrittlichen DRAM-Entwicklungen.

Bildschirme (von LCD zu OLED)

Die Geschichte der Bildschirme ist eine weitere Serie von großen Machtverschiebungen. Die Japaner waren die ersten, die auf der Bildschirmszene auftauchten: Sharp und andere Erfinder der LCD-Technologie. Aber das Szenario änderte sich schnell. In den späten 1990er und frühen 2000er Jahren stiegen Samsung Display und LG Display aggressiv in den Markt ein: Sie investierten Milliarden, lockten japanische Ingenieure an und stießen Japan bis 2004 vom Thron.

Ihre Führungsrolle währte jedoch nicht lange. In den späten 2000er Jahren traten die Chinesen in das Spiel ein, und zwar mit Nachdruck. BOE und TCL CSOT überschwemmten den Markt mit LCD-Panels, unterstützt durch Milliarden von Dollar an staatlichen Subventionen. Es kam zu einem Preiskrieg und zu überfüllten Lagern.

Infolgedessen kapitulierten die Japaner als Erste (JOLED scheiterte und ging in Konkurs), gefolgt von den Koreanern. Samsung Display stellte seine LCD-Produktion vollständig ein, und LG Display verkaufte sein chinesisches Werk an TCL. Heute hält China mehr als 70 % des Weltmarktes für LCD-Panels, und ein Ende dieses Monopols ist nicht in Sicht.

Die Koreaner haben den Sturm am Horizont schon lange vorhergesehen. Als klar wurde, dass sich LCD zu einem banalen Massenprodukt entwickelt, haben Samsung Display und LG Display einen strategischen Schwenk hin zu OLED-Panels gemacht - Panels mit selbstleuchtenden Pixeln, die einen besseren Kontrast und mehr Flexibilität bieten.

LG Display war das erste Unternehmen, das 2013 große OLED-Fernseher auf den Markt brachte, während Samsung sich auf kompakte OLEDs für Smartphones konzentrierte. Infolgedessen übernahmen die Koreaner die Premium-Segmente - von Fernsehern und Smartphones bis hin zu Auto-Panels. Heute hat LG Display einen Anteil von etwa 80 % an der weltweiten OLED-Produktion für Fernsehgeräte.

Aber die LCD-Geschichte wiederholt sich. Chinesische Unternehmen wie BOE, Visionox und Tianma investieren Milliarden in OLED-Fabriken. Bei Smartphones haben sie Korea bereits überholt, was die Auslieferungen angeht. BOE baut ein riesiges neues Werk, um bei großen Panels direkt mit Samsung und LG zu konkurrieren.

Bislang haben die Koreaner noch einen technologischen Vorsprung, aber der Druck der Chinesen wächst. Und dieses Mal ist der zeitliche Vorsprung kleiner als es scheint.

Handys

Die Geschichte der Mobiltelefone ist ein klassisches Beispiel dafür, wie schnell Newcomer Hierarchien umstürzen können. Die Japaner waren die ersten, die noch vor dem iPhone Telefone mit Kameras (Sharp) und Internet ausstatteten, aber aufgrund des Galapagos-Syndroms blieben ihre Innovationen ein lokales Wunder.

Vor der Smartphone-Ära beherrschten Nokia, Siemens und Motorola mit Sony Ericsson die Welt. Und dann kam 2007 das iPhone auf den Markt, und innerhalb weniger Jahre gab es nur noch zwei, die an der Spitze standen: Apple und Samsung.

Doch ab Mitte der 2010er Jahre änderte sich alles dramatisch. Die chinesischen Anbieter - Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo - explodierten förmlich und eroberten zunächst China und dann die ganze Welt. Huawei hätte beinahe Apple und Samsung überholt, bevor es mit harten US-Sanktionen belegt wurde. Xiaomi ist unter die ersten drei aufgestiegen, und Transsion (mit seinen Marken Tecno, Infinix und iTel ) erobert im Stillen Afrika, Indien und Lateinamerika.

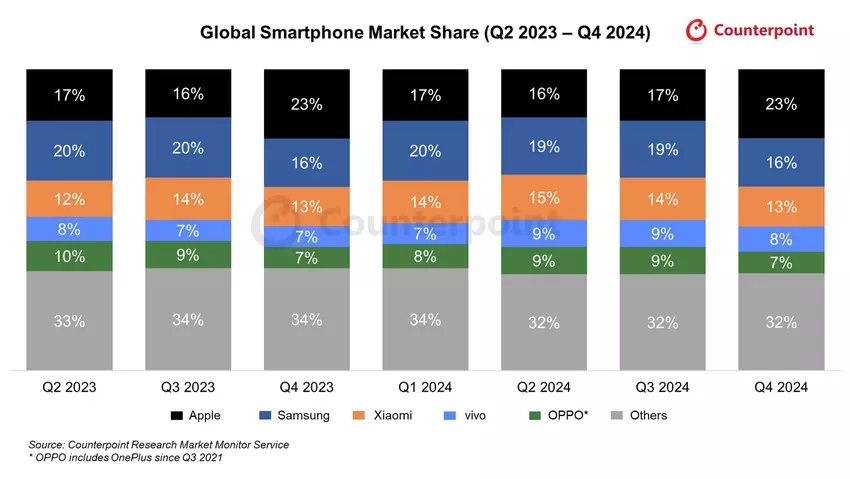

Der Markt ist jetzt völlig anders: Apple hält das Premiumsegment, Samsung das Volumen, aber beide verlieren Anteile in der Mittelklasse und im Budgetbereich. Das Smartphone-Schachbrett ist viel fragmentierter geworden - und das ist den chinesischen Meistern des schnellen Durchbruchs zu verdanken, die jetzt 2/3 des weltweiten Smartphone-Marktes kontrollieren.

Struktur des weltweiten Smartphone-Marktes im Jahr 2024 nach Herstellern. Illustration: Kontrapunkt

Fernsehgeräte

Der TV-Markt ist ein weiteres eindrucksvolles Beispiel für ein sich veränderndes globales Kräfteverhältnis. In den 1980er und 1990er Jahren dominierten japanische Marken wie Sony und Panasonic den Markt und setzten mit ihren Trinitron- und Viera-Technologien den Standard. Die Umstellung der Branche auf Flachbildschirme (zunächst LCD, dann OLED) eröffnete jedoch den südkoreanischen Giganten Samsung und LG eine neue Chance. Dank ihres Erfolgs bei der Herstellung von Bildschirmen, ihrer starken Marken und ihres aggressiven globalen Marketings wurden sie in den 2010er Jahren zum ersten und zweitgrößten Fernsehhersteller der Welt. Mit den OLED-Fernsehern von LG und den QLED-Modellen von Samsung konnten sie im besonders lukrativen Premiumsegment Fuß fassen.

Doch die Geschichte wiederholte sich: Die chinesischen Marken TCL, Hisense und Xiaomi betraten die Arena. Zunächst eroberten sie den Massenmarkt für LCD-Fernseher, indem sie Zugang zu kostengünstigen Panels aus eigener Produktion(TCL CSOT, BOE) und Preisdumping nutzten. Von 2022 bis 2024 stieg ihr gemeinsamer Anteil am LCD-TV-Segment stark an, während Samsung und LG an Boden verloren. Unter dem Druck der Billigkonkurrenz waren die Koreaner gezwungen, noch stärker auf Premiumprodukte zu setzen: große Diagonalen (75" und mehr), OLED und die Entwicklung eigener Content-Plattformen.

Die chinesischen Unternehmen bleiben jedoch nicht stehen - sie entwickeln das Premium-Segment aktiv weiter und bieten Mini-LED, große Bildschirme und wettbewerbsfähige intelligente Plattformen für Smart-TV an. Der Kampf um die Zukunft auf dem TV-Markt dreht sich um innovative Display-Technologien (OLED vs. fortschrittliche LCD), Diagonalen, Software und das Content-Ökosystem, wobei chinesische Marken zu einer immer ernsteren Bedrohung für die koreanischen Marktführer werden.

Unterm Strich.

Die Verlagerung des Machtzentrums in der Elektronikindustrie - von Japan nach Südkorea und von dort nach China - ist zu einem Lehrbuchbeispiel dafür geworden, wie eine Kombination aus technologischen Veränderungen, Wirtschaftskrisen und Regierungsstrategien die neue Weltordnung prägen.

Japan, das nicht in der Lage war, sich an das digitale Zeitalter anzupassen, verlor seine Verbrauchermärkte, behielt aber die Kontrolle über wichtige Knotenpunkte in der Produktionskette. Südkorea ist mit DRAM und Displays groß geworden, muss aber jetzt unter dem Druck der chinesischen Größe um seine Position kämpfen. Und China - vom Kopieren bis zu Patenten, von der Montage bis zur ehrgeizigen Autonomie bei Halbleitern - ändert die Spielregeln rasch.

Heute gleicht die Branche einem Schachbrett, auf dem die Spieler ihre Strategien in Echtzeit ändern. Der Wettlauf um KI, Chips, Elektrofahrzeuge und Millionen von intelligenten Dingen hat begonnen. Nicht die Ersten werden überleben, sondern diejenigen, die es verstehen, sich rechtzeitig anzupassen, ohne sich in den geopolitischen Serpentinen und Kettenabhängigkeiten der Weltwirtschaft zu verlieren.

Für diejenigen, die mehr wissen wollen

- Vom gescheiterten Reiskocher zum PlayStation-Triumph: die Geschichte von Akio Morita

- Der berühmteste Hacker der Welt: die Geschichte von Kevin Mitnick

- Der Vater aller Ego-Shooter: die Geschichte von John Carmack

- Wie ein Smartphone-Betriebssystem unsere Welt komplett veränderte: die Geschichte von Android